暗いところでは誰もが見えづらく感じるものですが、明るい場所と比べて、夜間や暗い場所で急激に視力が下がったように感じる場合、夜盲症(やもうしょう)の可能性があります。種類によっては治療ができないほか、視力の低下につながる可能性もあります。

この記事では

・夜盲症の特徴と原因

・検査方法

・治療方法、対処方法

を解説します。

早めに眼科を受診するとともに、進行の具合を継続的にチェックするのが大切です。

鳥目(とりめ)とも呼ばれる、暗いところで眼が見えにくくなる症状のこと

暗いところでは誰もが見えづらく感じるものですが、明るい場所と比べて、夜間や暗い場所で急激に視力が下がったように感じる場合、夜盲症(やもうしょう)の可能性があります。種類によっては治療ができないほか、視力の低下につながる可能性もあります。

この記事では

・夜盲症の特徴と原因

・検査方法

・治療方法、対処方法

を解説します。

早めに眼科を受診するとともに、進行の具合を継続的にチェックするのが大切です。

夜盲症は暗いところで目が見えにくくなる症状のことで、俗称で鳥目(とりめ)とも呼ばれます。

人間の網膜には明るい場所で働く視細胞(錐体細胞=すいたいさいぼう)と暗い場所で働く視細胞(杆体細胞=かんたいさいぼう)があります。夜盲症の人は、周りが暗いときに情報を受け取る杆体細胞が正常に働かないため、薄暗い場所では物が見えにくくなります。

部屋を急に真っ暗にすると、しばらく何も見えなくなりますが、時間が経つにつれて眼が暗さに慣れていくものです。この暗さに慣れる反応を「暗順応」と呼びます。

正常な人でも、暗順応が始まってから完了するまで30分ほどの時間が必要です。しかし、暗いところに目が慣れる」まで2~3時間程度かかる場合は、暗順応の遅延が起きていると考えられます。

夜盲症の人は、時間がどれほど経っても目が慣れず、暗闇の中では思うように見えないままなのです。

夜盲症には、生まれつきの原因で起こる先天性夜盲症と、栄養不足や炎症などによって起こる後天性夜盲症の2種類があります。

生まれつきの原因がある先天性夜盲症も、さらに2つのタイプに分類されます。1つは、若いうちに発症して徐々に症状が進行するタイプで、もう1つは発症しても症状が進行しない非進行性の夜盲症です。

進行性では、難病に指定されている網膜色素変性が代表的なものです。20歳までに症状が現れることが多く、数十年かけて進行します。夜盲症のほか、視野が狭くなる、視力が低下する症状が起こります。まぶしさなどの症状も併発し、最終的には失明にいたる病気です。

くわしくは『網膜色素変性症』の記事をご覧ください。

一方、非進行性の夜盲症には小口病、眼底白点症など遺伝子疾患によるものが知られています。これらは一般的に、視野や視力、色覚に異常は見られないものの、暗順応が遅いため暗いところを歩くことが苦手です。

後天性の場合、夜盲症の症状が成人した後からでも現れます。原因はとしてはビタミンA欠乏症、がん関連網膜症、眼球鉄錆症(眼に鉄くずが入りサビが生じた状態)などがあげられます。ほかにも緑内障、糖尿病網膜症などが進行したケースでも夜盲症の症状が見られる場合もあるでしょう。

ビタミンA欠乏症は栄養失調によって生じる場合もありましたが、現在は消化器官の疾患や肝障害が原因で起こるケースがほとんどです。

夜盲症の症状が見られる場合には眼科で以下のような検査を行います。

眼の奥側にある血管や網膜、視神経などの状態を調べる検査です。もし網膜色素変性を患っている場合は、網膜に色素のむらや沈着が見られるのが特徴です。ただし初期や軽症のときは確認できない場合もあるため、経過観察が必要となります。

視野の広さ、つまりどこまで見えているかを調べる検査です。網膜色素変性や後天性の夜盲症では、視野が狭くなる傾向にあるため、検査によって状態がわかります。

網膜が正常に働いているかを調べる検査です。網膜に強い光を当てたときに発生する電気的変化を観察し、網膜の機能を調べます。暗い場所ではたらきをする杆体細胞の機能が低下していると、電位変化が小さくなるか、もしくは反応が見られなくなります。

暗順応検査では、夜盲症の程度を調べます。明るい場所から暗い部屋に移ったとき、光に対して眼がどう順応するかを測定する検査です。暗順応計を使って暗順応曲線を作成し、錐体細胞と杆体細胞のそれぞれの反応を確認できるが、特に杆体細胞の反応が見られないのが夜盲症の特徴と言えます。

網膜の断面を調べる検査です。網膜色素変性が進行していると、この検査で視細胞が消失した部分が観察されます。

特定の周波数の光を当てた後に、より波長の長い蛍光を発する現象を自発蛍光と言います。網膜色素上皮に存在するリポフスチンという色素が多いと明るく写り、病気が進んで網膜色素上皮が傷むにつれてリポフスチンが減少して暗く写るのが特徴です。定期的に検査を受けると症状の進行具合がわかります。

このほか後天性夜盲症が疑われる場合には、血中ビタミンA値、腫瘍の有無、網膜に対する自己抗体の有無などの検査が行われます。

先天性夜盲症に対する治療法は確立されていません。もっとも原因として多い網膜色素変性を発症している場合は、進行を遅らせたり、合併症への対応を行ったりします。

後天性夜盲症の場合は、原因となっている疾患の治療が第一です。ビタミンA欠乏の場合はビタミンA・循環改善薬の服用などを行います。

進行性の夜盲症は、進行速度に個人差があるため、定期的に診察を受けるとともに各種検査による経過観察が欠かせません。

遮光眼鏡に使われるレンズは一般的なサングラスのものとは異なり、コントラストをより鮮明にし、まぶしさを軽減できるものです。まぶしさの原因となる短い波長の光をカットし、光刺激から網膜を守ってくれるでしょう。

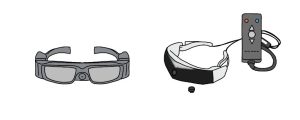

最近は、夜盲症の人向けのメガネ型ウェアラブルデバイス、暗所視支援眼鏡が普及してきました。高感度カメラで捉えた像を装用者の眼の前にあるディスプレイに映す仕組みです。

夜盲症患者が夜間でも外出しやすいように支援し、QOL向上にも役立つものです。暗所視支援眼鏡の購入にかかる費用の自治体による助成制度が広がりつつあります。

先天性夜盲症に対し確立した治療法がなくても、年1~2回程度は定期的に眼科へ通院した方がよいでしょう。現在の症状の進行具合や見え方をチェックして、自身や家族が把握しておくことは重要です。

網膜色素変性症により、視野が欠損している場合は障害者手帳の申請が可能なので、主治医に相談することをおすすめします。

また合併症の発見も重要です。定期的な診察により早期発見につなげられれば視力の低下を防ぐことにもつながるためです。

難病に指定されている網膜色素変性症は、医療費助成制度の対象となります。

視力がよい方の眼の矯正視力が0.6以下

矯正視力が0.7以上でも視野狭窄がある

いずれかの場合は、医師に難病患者診断書・網膜色素変性臨床調査個人表を作成してもらうことで、身体障害者の認定を受けられる場合もあります。

明るい場所と比べて、夜間や暗い場所で特に見えづらいと感じるなら、夜盲症の可能性があります。網膜色素変性症やビタミンAの不足が原因と考えられます。自覚症状がある場合には、早めに眼科を受診して夜盲症の検査を受けたほうがよいでしょう。

夜盲症の原因として最も多い網膜色素変性症は、遺伝の傾向が強くあらわれます。後天性夜盲症の場合はビタミンA欠乏症のほか、網脈絡膜炎や眼球鉄錆症など眼底の疾患に関係する可能性もあります。ただし夜盲症のほとんどは先天性で20歳前に発症するのが一般的です。

正常な眼の人でも本来の視力より夜間視力は低くなるものです。ただし夜盲症の方は暗い場所での見えづらさが顕著に表れます。そのため暗順応が遅いか、または時間が経過しても順応できない状態になります。進行性の夜盲症は、昼間でも視野が狭くなる傾向にあるので注意が必要です。

【監修】

【監修】

大阪大学名誉教授(医学部眼科)

不二門 尚先生

小児眼科、弱視斜視、眼光学、ロービジョンなどを専門とする他、一般眼科にも取り組んでいる。

このブラウザは表示動作保証対象外となる予定です。

HOYAのサイトをご覧いただくには、サポートされているブラウザに切り替えてください。

2022年以降、Windows10で閲覧・動作推奨するブラウザは下記になります。

ダウンロードとインストール方法等につきましては、ブラウザ提供元へお問い合わせください。

×