HOYAのESG

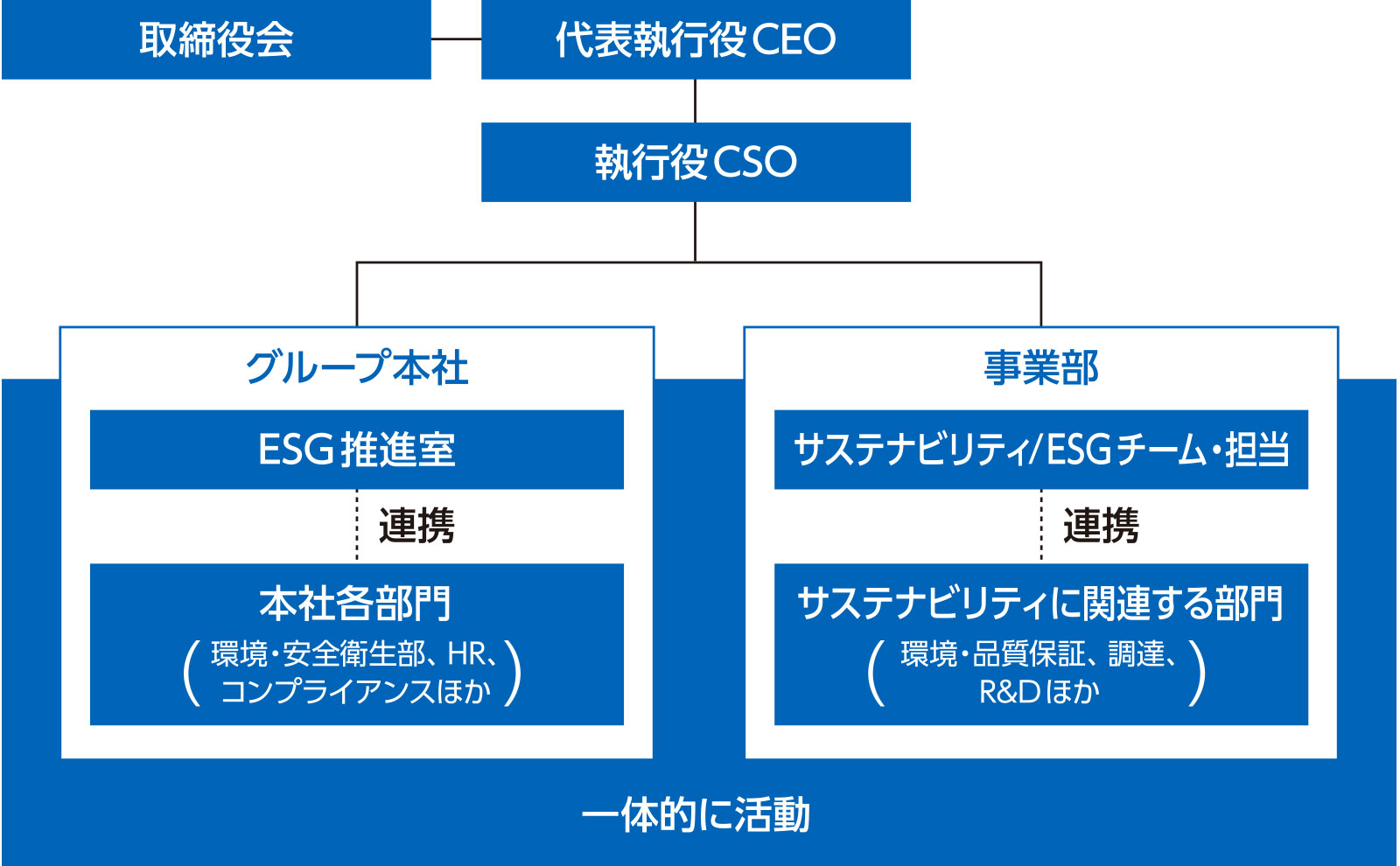

ESG・サステナビリティガバナンス体制

ガバナンス

当社は指名委員会等設置会社の体制をとっており、取締役会はモニタリングボードとして、執行側を監督し、グループ全体の経営方針に関する重要事項を審議し決定しています。経営に対する監督機能と客観性を担保するため、2024年度は取締役7名中5名を独立社外取締役としています。社外取締役には経営者としての十分な経験や国際感覚に加え、気候変動や人材育成、リーダーシップ開発を含め、サステナビリティ/ESG分野の知識とトレンドを理解し経験を有している人物を配しています。

当社グループのサステナビリティに関する基本方針、マテリアリティ、TCFDやRE100などの重要施策は取締役会における審議‧決定手続きを経て開示しています。また、取締役会は、チーフサステナビリティオフィサー(CSO)からグループレベルでの気候変動への対応を含むサステナビリティ関連課題およびグループの取り組みに関し定期報告(2024年度においては年2回)を受け進捗をモニタリングしています。さらに取締役会での各事業部門の事業レビューの際に、当該事業における気候変動対応について報告を受け、多角的な観点から助言をおこなっています。またHOYAグループ全体の人事施策についてはグループCHROが、コンプライアンスについてはグループCCOが定期的に取締役会に報告をおこなっています(2024年度においてはそれぞれ年1回)。

なお、ポートフォリオマネジメントによる事業部門制での経営をおこなっていることから、各事業部門の気候変動や人的資本を含むサステナビリティ関連課題への具体的な対応方針は各事業部門の経営戦略、経営計画、年間予算に反映されており、取締役会で承認‧決定されます。

また、各事業部門の責任者(事業部長)により事業部門におけるサステナビリティ/ESG担当チームが任命され、事業部長の下でグループ目標に整合した事業部門のKPIをCSOと協議の上、設定し、設定されたKPIに向けた施策を展開しています。

なお、2022年度より、執行役報酬の中長期インセンティブであるパフォーマンス‧シェア‧ユニット(PSU)においてESG指標を導入し、外部機関による評価や重視するESGテーマ(気候変動‧人的資本を含む)の取り組み状況に応じた目標を設定しており、さらに2023年度からは各事業部門の事業部長の年次インセンティブについても各事業部門で設定したESG関連目標のうち重要なKPIを評価項目(例:再生可能エネルギー使用比率)とするなど実効性を高めています。

リスク管理

当社では、コンプライアンス、薬事規制対応、サイバーセキュリティ、安全衛生など、重大なリスクとなり得る機能について、グループ本社に責任者を配置しています。事業部門ごとに、これらの機能に対応する事業責任者を通じて、リスクの特定と予防に取り組んでいます。

グループ本社の各責任者は、担当分野について事業部門の活動を定期的にモニタリングし、重要リスクの認識および対応状況を執行役に報告しています。その報告を基に、当社グループ全体のリスク状況が取締役会に報告され、審議がおこなわれています。

各事業に深刻な影響を及ぼす可能性のある重大リスクについては、各事業部門が自部門の事業環境や特性を踏まえたうえで、対応方針を策定しています。これらのリスクに対する予防策は、各部門の戦略や事業計画、年度予算に反映されており、取締役会によって定期的に監督されています。

また、事業部長が取締役会で自部門の事業内容を説明する際には、地政学リスクや調達リスクなど、事業特有のリスクについて社外取締役から多角的な質問を受け、リスクへの認識がさらに深まる機会となっています。

各事業部門内には内部監査担当が設置され、各事業部門の内部監査を実施する過程でリスクが特定されます。またグループ本社の内部監査部門を通じてリスクベースでの監査計画を作成し、監査委員会の承認の下、監査を実施し監査委員会に報告されます。内部監査の内容が報告され、定期的に監査委員会から取締役会に報告される方法により独立した機関による客観的なリスク管理も実現しています。

サステナビリティ/ESG組織体制

サステナビリティ方針

当社のサステナビリティに関する基本的な姿勢‧方針を明文化し、サステナビリティ活動を一段と推進させることを目的として、2022年5月にHOYAグループ サステナビリティ方針を制定しました。

私たちは経営理念のもと、経営基本原則の実践を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し、中⾧期的な企業価値の向上を目指します。

事業のイノベーションを通じて、グローバルな社会的課題の解決に貢献することを目指します。

ステークホルダーとの対話を通じて信頼関係を築き、公正かつ透明性の高い経営を実現します。

次世代によりよい地球環境を引き継ぐため、事業活動における環境負荷の低減に努めます。

サプライチェーンを含む事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し、人権侵害の未然防止に努めます。

新たな価値創造を目指して、社員のウェルビーイングを重視した、多様な人材が活躍できる環境作りに努めます。

当社 経営理念、経営基本原則・ビジョンはこちらをご参照ください。

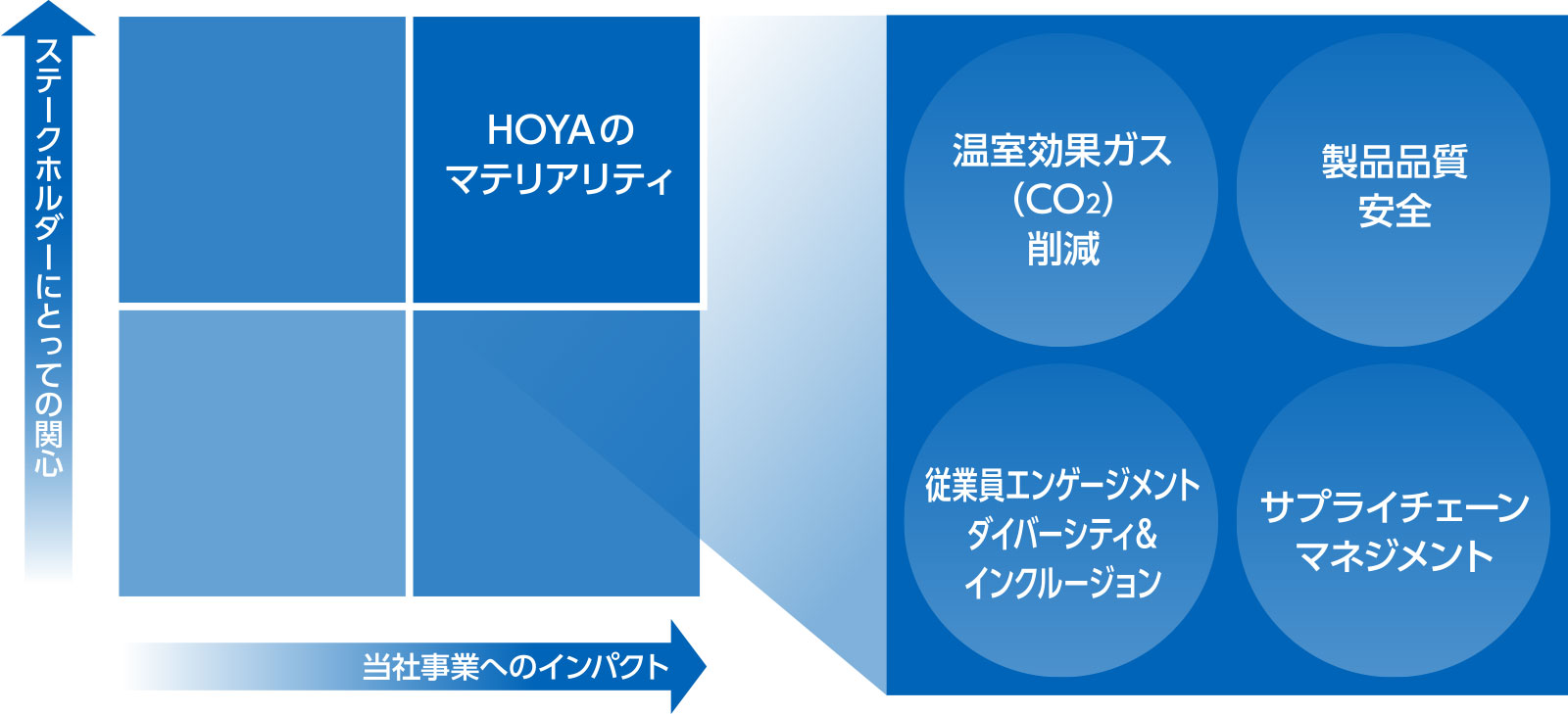

マテリアリティ(重要課題)

社内で議論、検討を進めてきた当社グループの中長期的な成長に資する項目(マテリアリティ)について、2021年9月に取締役会にて承認を得て4つのマテリアリティを特定しました。なお、現在、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)、日本におけるSSBJ(サステナビリティ基準委員会)による開示基準への対応を見据え、当社グループではマテリアリティの再検討を進めており、今後はさらなる統合的な情報開示の強化を図っていきます。

マテリアリティ特定プロセス

当社事業に関連する社会の変化・課題の把握

ESG評価機関による当社評価の分析、国際的なガイドライン※1の参照

事業部マネジメントへのヒアリング

当社事業が該当するSASB※2の業種別マテリアリティ※3を使用し、ステークホルダーにとっての関心と当社事業インパクトの2軸での評価(マッピング)により候補を選定

重要なステークホルダーである国内外投資家から得た意見・フィードバックを参考にし、社内で議論を深めて総合的に評価

特定した4つのマテリアリティを取締役会にて承認

※1. SASB, GRI, IIRC, ISO26000, TCFD, RBA, CDP

※2. Sustainability Accounting Standards Board

※3. 業種:医療機器、ハードウェア、半導体

特定したマテリアリティ

上記のプロセスを経て、当社における4つのESGマテリアリティを特定しました。

マテリアリティのリスクと機会

マテリアリティ選定の過程において、グローバルな社会課題や当社が置かれている事業環境を考慮し、以下のリスクと機会について検討・議論をおこないました。

マテリアリティ |

リスク |

機会 |

|---|---|---|

温室効果ガス(CO2)削減 |

|

|

製品品質・安全 |

|

|

従業員エンゲージメント・ダイバーシティ&インクルージョン |

|

|

サプライチェーンマネジメント |

|

|

マテリアリティに対するアプローチ・施策

マテリアリティ |

アプローチ |

施策 |

関連するSDGs |

|---|---|---|---|

温室効果ガス(CO2)削減 |

CO2削減の中長期目標達成に向けたロードマップを事業部ごとに作成する。 |

|

|

製品品質・安全 |

お客様に、より有効かつ安全に製品を使用していただくため、特にメディカル製品を取り扱うライフケア事業において製品安全品質管理体制や業務の継続的な見直しと改善をおこなう。 |

|

|

従業員エンゲージメント・ダイバーシティ&インクルージョン |

多様な社員が働きがいを感じながら能力を最大限発揮し、社員の成長が会社の成長にもつながるような職場環境作りを目指す。そのために従業員エンゲージメントサーベイの分析結果をもとに、施策を立案・実行する。 |

|

|

サプライチェーンマネジメント |

HOYAサプライヤー行動基準を基本とし、自社のみならずサプライチェーンにおける法令順守や人権保護の観点からも適切な管理をおこなう。 |

|

|