環境

気候変動

気候変動への対応

HOYAグループでは2021年に4つのマテリアリティを特定し、その中でも特に「温室効果ガス(GHG)の削減」については最優先課題としてグループ全体で取り組んでいます。2023年4月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示を初めておこない、気候変動に対するリスクへの対応を強化しています。また、2023年2月に世界中の企業が100%再生可能エネルギー(以下、再エネ)を使用することを目指すグローバルなイニシアチブであるRE100に加盟し、2040年度までに消費する電力を100%再エネで調達することを目指し、取り組みを加速させています。

温室効果ガス排出量削減 中長期目標・実績

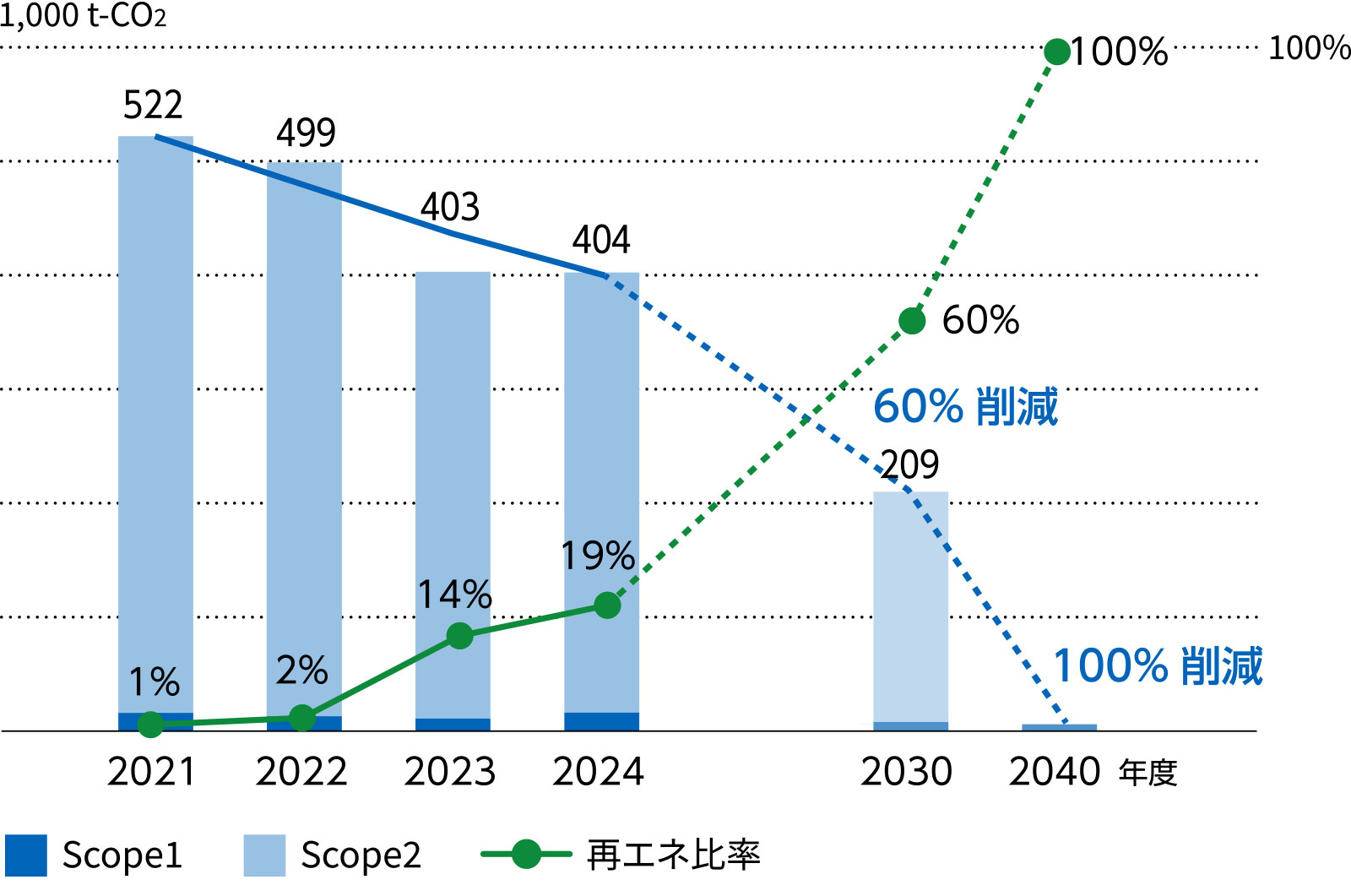

HOYAグループの温室効果ガス(GHG)排出量のうち、スコープ1およびスコープ2の合計の約9割以上がスコープ2に該当し、その大部分は購入電力に起因する間接排出です。このため、GHG排出のない再エネ電力への切り替えを積極的に推進することで、CO₂排出量の効果的な削減を図っています。

この取り組みの目標として、2040年度までに再エネ電力比率(以下、再エネ比率)を100%とすることを掲げており、中期目標として2030年度までに再エネ比率60%の達成を目指しています。

目標達成に向けて、各事業部では再エネ導入およびCO₂削減に向けた中長期ロードマップを策定し、施策の立案・実行を通じて、HOYAグループ全体で一丸となって取り組んでいます。

CO₂排出量・再エネ比率

2024年度のGHG排出実績は、スコープ1排出量が17千t-CO₂、スコープ2(マーケット基準)排出量が387千t-CO₂で、スコープ1および2の合計排出量は404千t-CO₂※となり、基準年度(2021年度)と比べ、約23%削減しました。さらに、各事業の生産量が増加する中においても、再エネ導入の拡大や省エネルギーへの積極的な取り組みを進めた結果、連結売上高当たりの排出量原単位は前年度比で12%削減しました。また、主要部門においてKPIとしている1製品当たりの消費電力量も減少しています。さらに、再エネ比率は前年より5pt上昇し19%となりました。

これらの取り組みを通じて、持続可能な成長と環境負荷低減の両立を目指していきます。

※2024年度より会計上、使用権資産計上しているリース車とリース倉庫使用に伴う温室効果ガス排出量(全体の約2%)をそれぞれスコープ1、スコープ2に含めています。

2021年度以降、GHG排出量(スコープ1‧2、エネルギー消費量)は限定的保証業務により第三者検証を実施しています。2021年度の数値においては検証過程で算出方法およびCO₂換算係数の見直しを実施し、2023年2月に開示数値を修正しました。

スコープ1については、最大限の削減努力をおこなった上での残余排出量に対して、カーボンクレジットによるオフセットを検討します。

スコープ1・2の実績データについては、ESGデータブックの環境ページをご参照ください。

再生可能エネルギーの導入

各生産拠点や販売拠点において再エネ電力への切り替えを進めています。2024年度は太陽光パネルを導入した生産拠点が前年の4拠点から9拠点に増えました。また、再エネ電源が普及している国を中心に電力契約の見直しやエネルギー属性証明書の調達により再エネ化を加速させており、ビジョンケア事業部では国内の松島工場をはじめ国内のすべての拠点と、複数の生産拠点(ハンガリー・ドイツ・イタリア・スペイン・インドネシア、一部の米国拠点)において実質再エネ電力100%化を達成しています。また、コンタクトレンズのアイシティ全店舗(オフィス含む)とHOYAグローバル本社(日本)での使用電力はFIT非化石証書の調達により実質100%再エネ化を実現しています。今後は追加性のある再エネ電力導入の観点もより重要視し、取り組みを積極的に進めていきます。

HOYA LAMPHUN LTD.に設置した太陽光パネル(年間発電量:約2,200MWh、年間CO₂削減効果:約1,000t-CO₂)

エネルギー効率向上の取り組み

生産拠点における省エネルギー活動として、氷蓄熱システムや高効率変圧器の導入など、省エネ型設備への更新を推進しています。また、ボイラーや空調機の運転時間の最適化、屋上緑化の実施などを推進しています。

主なエネルギー消費源が電力であることから、工場内設備ごとの消費電力割合を調査し、設備更新・切り替えに向けた計画立案を進めています。

さらに、非生産拠点においても、軽装勤務の導入、室内温度の最適化、効率的な照明の実施などを通じてCO₂排出抑制に努めています。

具体的な取り組み事例

設備の電力効率の可視化に基づく設備投資計画の実施

タイのコンタクトレンズと眼内レンズ生産拠点にて、工場内の全電力設備を対象に、1カ月間の消費電力量を調査しました。これにより、設備ごとの電力効率を可視化し、最新設備との性能比較を踏まえた投資計画を策定しています。高効率設備への切り替えによるCO₂排出量の削減

一部のメガネレンズの生産拠点では、射出成型機を油圧式から電力式へ更新し、当該拠点のCO₂排出量を大幅に削減しました。また、別の拠点では、工場全体の消費電力の多くの部分を占めていた空冷チラーを、マグネット式水冷チラーへと高効率機種へ更新をおこなうことでCO₂排出量を約4割削減するなど、各拠点のエネルギー使用状況に応じた最適な設備導入を進めています。

サプライチェーン全体でのCO₂排出量算定と削減の取り組み

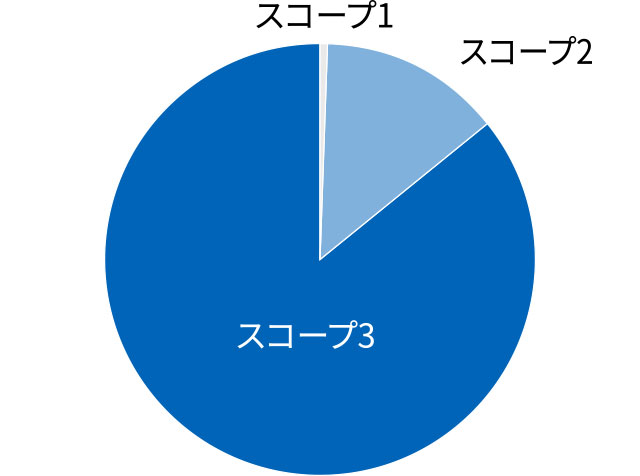

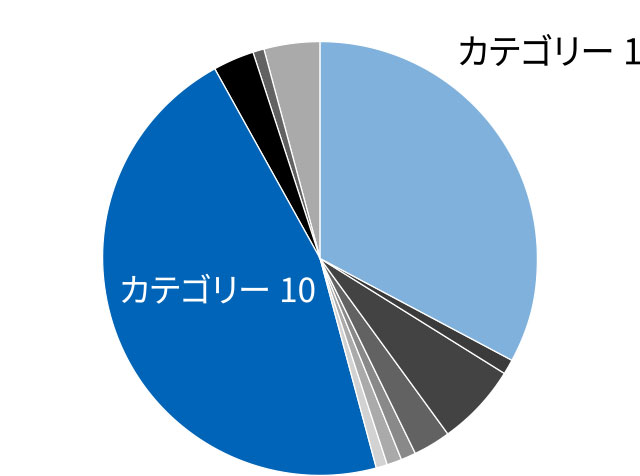

HOYAグループでは、2024年度、サプライチェーン全体でのCO₂排出量を算定する取り組みを大きく前進させました。これまでスコープ3では主要な排出源のみに焦点を当てていましたが、すべての事業部の全カテゴリーへと算定範囲を拡大しました。スコープ別排出量でみると、スコープ3が多くの割合を占め、その中でもカテゴリー1(購入した物品・サービス)とカテゴリー10(販売した製品の加工)の排出量が多いことが判明しました。

当社は製造業を中心とした事業展開をおこなっていることから、多くの原材料や部品の調達が発生することに伴いサプライヤーの製造工程における排出量であるスコープ3のカテゴリー1が主要な排出源となっています。また、当社製品の多くは中間部材であり、顧客企業によってさらに加工されるケースが多いため、販売後の加工工程に伴う排出量がスコープ3のカテゴリー10として大きな割合を占めています。

今後は、Scope3排出量の算定において、データ収集作業の効率化と精度の向上を図るとともに、持続可能な社会の実現に向けて、サプライチェーン上の関係各社とのエンゲージメントを強化し、排出量の削減に取り組んでいきます。また、スコープ3の取り組みを着実に進めながら、国際的な気候目標との整合性を確保するため、SBT(Science Based Targets)認定の取得を目指します。

スコープ別排出量割合

スコープ3カテゴリー別排出量割合

スコープ3カテゴリー別の実績データについては、ESGデータブックの環境ページをご参照ください。

TCFD提言に基づくシナリオ分析

2022年度より、TCFD提言に基づくシナリオ分析を開始しました。初年度は、CO₂排出量(電力消費量)の多い2事業部門(メガネレンズ・HDDガラス基板)に焦点を当て、主要生産拠点であるタイおよびベトナムの工場を対象に、2030年度を時間軸とした4℃/1.5℃シナリオによる分析を実施しました。2023年度には、分析対象をさらに拡大し、オプティクス事業部(光学レンズ)もシナリオ分析の対象に加えました。これら3事業部のCO₂排出量の合算は、HOYAグループ全体の約88%を占めています。

また、当社が重要な気候変動リスクと位置付けている物理的リスク(洪水)については、全事業の製造拠点に対してリスク評価を実施しています。

今後も、外部環境の変化に応じて定期的な見直しをおこない、シナリオ分析の結果を事業活動に反映させることで、リスクおよび機会への対応を強化し、気候変動に対するレジリエンスの向上を図ってまいります。

メガネレンズ事業部のリスクおよび機会の一例(リスク中程度以上を抜粋)

内容 |

対応策 |

|

|---|---|---|

移行リスク |

・消費者の気候変動に対する意識向上への対応遅滞による市場シェア低下と売上減少 ・顧客のサプライヤー選定に気候変動対策/情報開示が導入され、これに遅滞した場合の顧客喪失、売上減少 ・CO2排出量削減や水リサイクルなどの環境関連課題への不十分な対応によるレピュテーション低下と売上減少 |

・製品へのCO2排出量表示検討 ・マーケティング戦略の見直し:製品イノベーションを通じた気候変動影響低減、情報発信強化 ・顧客をはじめ、外部ステークホルダーに対するESGの進捗状況の定期的な報告 ・TCFDやCDP開示など、気候変動関連の情報開示の拡充 |

物理リスク |

異常気象をきっかけとした感染症の発生による生産活動やサプライチェーンの乱れ、ロックダウン等の行動制限による顧客であるメガネ小売店の営業制限による需要減 |

・自社工場に関するBCPの策定とアップデート ・生産拠点の分散化 |

異常気象による生産や販売活動の停滞、洪水による生産拠点の水没や損壊 |

・生産拠点分散と個々の水害対策の推進 ・材料や在庫の確保をはじめとするBCPの策定 |

|

機会 |

低炭素製品へのニーズが高まり、製品開発にいち早く成功することで売上が増加 |

・カーボンフットプリントの表示 ・環境負荷低減のマインドセットの製品を開発戦略へ組み込む ・材料メーカーとの連携 |

リサイクル/リユースが容易な製品へのニーズが高まり、製品開発にいち早く成功することで売上が増加 |

・サプライヤーや顧客との協業を通じた循環型社会に焦点を当てた製品戦略構築 |

|

DX等による製造工程の効率化の実現 |

・生産効率向上によるCO₂削減と関連コストの削減 ・DXならびにDXトレーニングへの投資 |

|

BCP策定、自社生産拠点と仕入先の多様化 |

・BCPの導入と訓練 ・各工場の改修、拠点の地理的分散など |

HDD用ガラス基板事業部のリスクおよび機会の一例(リスク中程度以上を抜粋)

内容 |

対応策 |

|

|---|---|---|

物理リスク |

異常気象をきっかけとした感染症の発生による生産活動やサプライチェーンの乱れ、顧客の工場稼働低下による需要減 |

・自社生産拠点に関するBCPの策定とアップデート ・生産拠点の分散化の推進 ・顧客での気候変動リスクを低減するプランの検討 |

機会 |

ESGや気候変動への取り組みと情報開示により金融市場での評価向上、資金調達コスト低減 |

・TCFDでの開示とESG開示への展開 ・CDPでの開示とランクアップ |

低炭素製品へのニーズが高まり、製品開発にいち早く成功することで売上が増加 |

・カーボンフットプリントの表示 ・製品戦略の見直し ・技術開発予算の増額 ・材料メーカーとの連携 |

|

地球温暖化による水資源不足の結果、水の再利用・使用量削減技術を開発し費用削減 |

・使用水量の少ない製造方法の確立 ・水の高度処理技術導入、再利用増 |

|

DX等による製造工程の効率化の実現 |

・生産効率向上によるCO2削減と関連コストの削減 ・DXならびにDXトレーニングへの投資 |

|

BCP策定、自社生産拠点と仕入先の多様化 |

・BCPの導入と訓練 ・各工場の改修、拠点の地理的分散など |

オプティクス事業部(光学レンズ)のリスクおよび機会の一例(リスク中程度以上を抜粋)

内容 |

対応策 |

|

|---|---|---|

物理リスク |

異常気象・自然災害による原材料調達先の操業停止に伴う納期遅延・生産量減少 |

在庫の確保(特に調達先が限定される重要部材の場合) |

重要部材の複数調達先の確保 |

||

異常気象をきっかけとした感染症の発生による生産活動やサプライチェーンの乱れ、顧客の工場稼働低下による需要減 |

自社工場に関するBCPの策定とアップデート |

|

他拠点での生産バックアップ体制の整備 |

||

異常気象による生産や販売活動の停滞、洪水による生産拠点の水没や損壊 |

生産のバックアップ体制と水害対策の推進 |

|

材料や在庫の確保をはじめとするBCPの策定 |

リスク管理

気候変動を取り巻く状況をモニタリングの上、状況が大きく変化した場合は、気候変動に関連した物理リスクについては本社ESG推進室、コーポレートコミュニケーション部、環境・安全衛生部のメンバーを含む本社TCFDプロジェクトと事業部門が協働でリスクを見直し、その対応は各事業責任者の統括の下、各事業部内の適切な部門(例:生産本部、店舗開発部門、調達部門)が連携し、おこなっています。

また気候変動による事業環境の変化に伴うリスク(移行リスク)についても、シナリオ分析に基づき世界各国にいる事業部門のサステナビリティ/ESGチーム・担当者やサステナビリティに関連する環境、品質保証、調達などの部門と共有し、それぞれの事業部門に適した対応策を策定し実行していきます。

水リスク評価

気候変動に伴う自然災害の増加や激甚化、感染症の発生、および水不足は自社拠点における操業だけでなく、原料調達、顧客側の生産・販売などサプライチェーンなどへも影響を与えるおそれがあります。HOYAグループでは国際環境NGOの世界資源研究所(WRI)によるAqueduct Water Risk Atlasのツールなどを活用し、さらに拠点からのヒアリングをおこないながら生産拠点の洪水リスクおよび水ストレスリスクを評価しています。

グローバルな視点で効率的な企業運営をおこなうため、最適地での経営判断、研究開発、生産、販売を推進しており、特に生産は東南アジアを中心に拠点を構えています。リスク評価の結果、ベトナム・タイ・インドネシアなどの東南アジア生産拠点の洪水リスクが比較的高い結果となりました。リスクが高いと判断された拠点については、本社の環境・安全衛生部と連携し、対応策の策定や施策の実行を重点的におこなっています。

水リスク対策

リスクの高い拠点については、本社環境・安全衛生部が現地を訪問し、洪水・水ストレス・排水(汚染)といった水リスク全般に対する対応策の実効性を確認しています。 具体的な対策としては、BCP(事業継続計画)の初動対応や生産再開の復旧計画の確認・見直し、洪水リスクに対する設備の床上げなどの浸水対策、水不足を想定した対策などを進めています。特に、2011年にタイの生産拠点で経験した洪水被害を教訓に、BCP構築・定期的な見直しや、従業員の安全確保に向けた体制整備・訓練を推進しています。さらに、洪水リスクの比較的低い拠点への生産分散や、サプライチェーン寸断を想定した適正在庫の確保など、多角的な観点から水リスクの低減に継続的に取り組んでいます。

感染症対策

COVID-19流行以前より、新型インフルエンザ等の新興感染症のパンデミックを想定した「新型インフルエンザ等行動計画ガイドライン」を策定し、積極的に新興感染症のリスク対策に取り組んでいます。当ガイドラインでは、HOYAグループ感染症危機管理対策チームの設置、事業継続計画の策定、情報収集および伝達・共有ルートの整備に加え、社員やその家族、関係者等の安全確保を最優先として、健康被害を最小限に抑えながら製品等を安定供給できるよう、体制を整備しています。

生物多様性

HOYAグループは、環境理念・環境基本方針に基づき、水資源の使用、廃水・廃棄物、化学物質の適正な管理を徹底するとともに、国内外の生産拠点が所在する地域において清掃活動や植林活動を実施するなど、地域社会と連携しながら、生物多様性の維持・保全に取り組んでいます。

2022年8月より「JALカーボンオフセットプログラム」に参加し、国内発着のJAL便による出張フライトで排出されたCO₂に対して、南部カルダモン地域やアマゾン地域の熱帯雨林保護プロジェクト※のカーボンクレジットを調達しています。これらのプロジェクトは、熱帯雨林保護によるCO₂吸収効果のみならず、野生生物の保護、生態系の維持、地域住民の生活支援といった観点からもこの地域の保護は非常に重要とされており、カーボンクレジットの購入を通じてプロジェクトを支援しています。2024年度はCO₂約325トン分を償却、201トン分を購入しました。

また、2023年度からは社員の健康推進プログラムと連動し、参加者の総歩数に応じた本数の植林を東南アジアで実施しています。公益財団法人国際緑化推進センターとのパートナーシップの下、ベトナムにおける植栽地への植林・保育活動に加え、地域住民への植林技術の教育もおこなっており、2024年度は1.6ヘクタール(約10,400本)の植林に貢献しました。

LSI事業部の長坂工場(日本)では、敷地内の老朽化した樹木を伐採し、その後に新たな植樹をおこなうことで、森林の再生に取り組んでいます。

長坂工場が位置する山梨県北杜市長坂町周辺は、国蝶であるオオムラサキの日本最大の生息地として知られています。植樹の際には、オオムラサキの成虫が好む樹液を分泌するコナラを選定し、えさ場の役割を果たすことを目的に植樹をおこなっています。

※VCS(Verified Carbon Standard)により認証されたカーボンプロジェクトです。

ベトナムでの植林プロジェクト