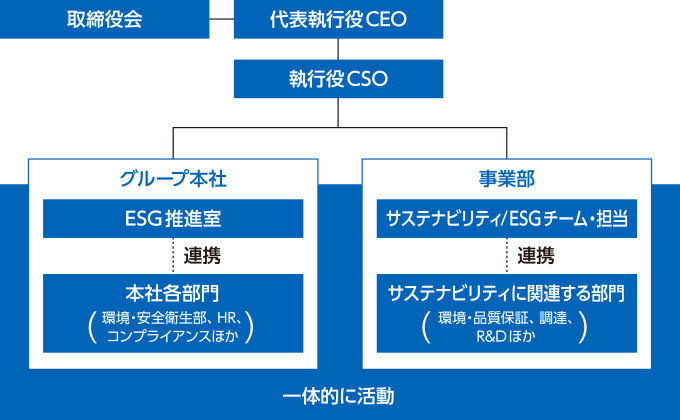

ESG組織体制・ガバナンスの強化

当社グループのESGに関する方針や重要施策は、チーフサステナビリティ(ESG)オフィサーの直下組織であるESG推進室において起案し、モニタリングボードである取締役会で審議・決定しており、さらに、取締役会はCSOから定期報告を受け(2022年度は4回)多角的な観点から助言をおこなっています。また、各事業部にもサステナビリティ/ESG担当チームを設けてグループ目標に整合したKPIを設定し、活動や進捗はCSOから取締役会に報告されモニタリングされています。

2022年度より執行役報酬の中長期インセンティブであるPSUにおいてESG指標を導入しており、さらに翌年度からは各事業責任者の年次インセンティブに再エネ目標の達成度などESGの重要な評価項目を組み入れることで実効性を高めています。

気候変動への取り組み

TCFD*1提言に基づくシナリオ分析

2021年11月にTCFD提言に賛同を表明した後、TCFD提言に基づくシナリオ分析を開始し、気候変動に関するリスクおよび機会の特定と財務インパクトへの評価を実施しました。分析に基づく対応策の策定および実施の取り組みを進めています。シナリオ分析の詳細を報告する「TCFD提言に基づく情報開示」レポートを発行しています。

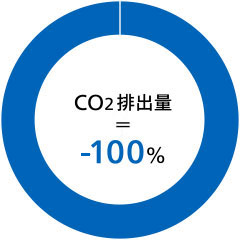

RE100*2への加盟、再生可能エネルギー使用比率(再エネ比率)目標の設定

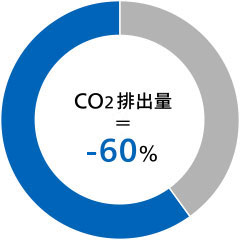

2023年2月にRE100へ加盟し、2040年度までに事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーにより調達することを目標に設定しました。また、中間目標として2030年度までに再エネ比率60%を設定し、再エネ化の取り組みを加速していきます。

中長期CO2削減目標

当社グループのCO2排出量(スコープ1+2)の9割以上を占める購入電力の再エネ転換により、再エネ率目標とともにCO2排出量(スコープ1+2)を2040年度までに100%削減することを目標に設定しました。従前からの生産拠点における高効率設備への更新や省エネルギー活動に加え、太陽光パネルの設置、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えなどの取り組みを国内外で開始しています。

詳細は「環境」をご覧ください。

*1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures

*2 RE100は「100% Renewable Electricity」を意味し、世界で影響力のある企業が、事業で使用する電力を 100%再生可能エネルギーにすることにコミットする国際的なイニシアチブ

中長期 再エネ比率・CO2削減目標

2021年度

再エネ比率

2030年度

目標再エネ比率:60%

2040年度

目標再エネ比率:100%

人的資本の拡充

従業員エンゲージメントサーベイの実施

2022年9月にグローバル全従業員を対象とした3回目の従業員エンゲージメントサーベイを実施しました(回答率97%)。当調査の結果を分析し、特に「タレントマネジメント」「キャリア開発」の分野に焦点を当て、一連の施策を実行に移しています。また、各職場レベルにおいてもサーベイの結果を受けてディスカッションをおこない、改善点を特定して有意義な行動計画へとつなげています。

グローバル新パフォーマンス・マネジメント・フレームワーク(業績評価制度)の導入

従業員エンゲージメントサーベイの結果を受け、これまでのフレームワークを発展させた、グローバル共通の新たな評価制度の運用を開始しました。360度評価などを導入し業績評価で得られた結果を報酬に反映させていくほか、人材育成のための定期的かつ効果的なフィードバックをおこなう環境を整えています。

キャリア開発プログラムの導入

企業の競争力を維持するうえで重要である継続的な知識のアップデート・リスキリングの機会を提供するため、オンデマンドによるオンラインの学習プラットフォーム(LinkedInラーニング)を導入しHOYAの成長戦略を支える従業員のキャリア開発ニーズをサポートしています。

人権方針制定、人権デュー・デリジェンス

HOYAグループの理念と価値観に基づき、人権尊重に基づく行動指針を示す「HOYA行動基準」「HOYAサプライヤー行動基準」に加えて、人権に関する基本的な原則として、国際的な原則やガイドラインを順守することを明示し、当社を取り巻くステークホルダーとのパートナーシップも適用範囲に含めた「HOYAグループ人権方針」を制定しました。

さらに、人権デュー・デリジェンスの一環として、当社グループのバリューチェーンにおける潜在的な人権課題・リスクの洗い出し・整理をおこない、ステークホルダーごとに人権課題を特定しました。その結果、労務コンプライアンス関連リスクやプライバシー保護と個人情報管理、消費者(患者様)の安全、賄賂・腐敗を優先的に取り組む課題と特定しました。従前より実行している行動基準への理解を深める施策やハラスメントの防止対策での教育研修などに加え、これまでの対応の強化や追加的な取り組みを継続して実施していきます。また、今後はアンケート調査を実施するなど、社内に加えサプライヤーなどバリューチェーン全体のステークホルダーを含む人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築・強化していきます。

当社は2023年1月に国連グローバルコンパクト(UNGC)へ署名しました。UNGCの「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の防止」に関わる10原則を支持し、より一層サステナビリティの浸透に向けた施策を推進していきます。

詳細は「社会」にてご覧いただけます。

開示の拡充・外部評価

GPIF ESGインデックスへの採用状況

当社は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用している以下のESGインデックスに選定されています。

-

FTSE Blossom Japan Sector Relative index(総合型指数)

-

MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数(総合型指数)

-

MSCI 日本株 女性活躍指数(WIN)(テーマ指数・社会)

-

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(テーマ指数・環境)

ほか主なESGインデックスへの採用状況

MSCI ESG Leaders indexes

MSCI Japan Climate Change Index

iSTOXX MUTBジャパン プラチナキャリア150インデックス

主なESG格付け状況

MSCI ESG格付け: AAA (7段階の最上位、前回Aより向上)

Sustainalytics ESGリスク格付け: Low Risk

そのほかの外部評価

GPIF の運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」に選出

健康経営優良法人に7年連続で認定

R&I 格付: AA

Institutional Investor誌 2023 All-Japan Executive Teamランキング

Electronics/Precision Instrumentsセクター Most Honored Companies選出

2023年6月末時点

※1 「FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標) はここに当社が第三者調査の結果、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index組み入れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成?評価に広く利用されます。」

※2 当社をいずれかの MSCI インデックスに含めること、および MSCI のロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名をここで使用することは、MSCI またはその関連会社が当社を後援、承認または販促することを意味するものではありません。MSCI インデックスは MSCI の独占所有物です。MSCI および MSCI インデックスの名称とロゴは、MSCI またはその関連会社の商標またはサービスマークです。