環境

汚染および廃棄物等

環境保全に向けた設備基準と汚染防止対策

事業所内外の環境への有害な影響を未然に防止するため「HOYAグループ環境設備基準」において国内外の事業所における環境設備の基本仕様を定め、土壌・地下水汚染や有害物質の漏えいなど、環境リスクへの対応体制を整えています。

具体的には、タンクや配管、排水設備などには構造的な安全性を確保しており、有害物質が漏えいした際には速やかに遮断・封じ込める措置を講じています。地下水への影響を防ぐため、排水処理設備や貯留施設には浸透防止構造を採用し、定期的な点検体制も整えています。

さらに、有害物質の飛散・流出・浸透による環境への影響を防止するため、緊急時の対応手順を明確化し、関係者および行政機関への迅速な連絡体制を構築しています。これらの対策は緊急事態対応マニュアルとして文書化され、事故発生時には原因調査と再発防止策の実施を義務付けています。

化学物質管理の取り組み

有害な化学物質による事故、災害、健康障がいおよび環境汚染の防止を目的に、事業活動で使用する化学物質について「HOYAグループ化学物質管理基準」に基づき、グループ全体の管理をおこなっています。これにより、化学物質に起因する健康障がいなどの労働災害を未然に防止するとともに、環境負荷の低減に取り組んでいます。環境負荷物質の発生状況の定期的な調査と報告体制を整え、使用物質のリスク評価を通じて、使用化学物質の適切な管理や、代替品の検討などを講じることで、リスクの低減を図っています。

廃棄物管理

これまでも国内外の製造拠点を中心に、廃棄物の適正管理とリサイクルの推進に取り組んできました。これらの活動は、環境負荷の低減と資源循環型社会の実現に向けた重要な施策として位置付けています。こうした取り組みをさらに加速させるため、2024年度より新たに「廃棄物のリサイクル率80%以上」というグループ目標を設定しました。この目標は、各製造拠点における排出物の分別精度向上や、再資源化可能な処理ルートの拡充、そしてサプライヤーや廃棄物処理業者との連携強化などを通じて実現を目指すものです。

また、有害廃棄物およびプラスチック廃棄物については、環境リスクの観点からも厳格な管理をおこなっており、排出量や処理方法に関するデータを拠点ごとに収集・分析しています。これにより、法令順守の徹底とともに、より効果的な削減・再利用施策の立案に活用しています。特にプラスチックについては、再資源化可能な材料の選定や代替素材の検討を各事業で進めており、廃棄物の発生抑制と循環利用の両面から取り組みを強化しています。

なお、2024年度は廃棄物のリサイクル率は79.8%となり、目標に対してわずかに未達でしたが、今後も達成に向けて各事業部による継続的なリサイクル活動を推進していきます。

廃棄物に関するデータについては、ESGデータブックの環境ページをご参照ください。

循環型経済(サーキュラーエコノミー)への取り組み

当社は、持続可能な社会の実現に向けて、循環型経済(サーキュラーエコノミー)の推進を企業の重要な課題の一つと位置付けています。資源の効率的な利用と廃棄物の最小化を通じて、環境負荷の低減と経済的価値の創出の両立を目指します。

廃棄物削減・再利用の取り組み事例

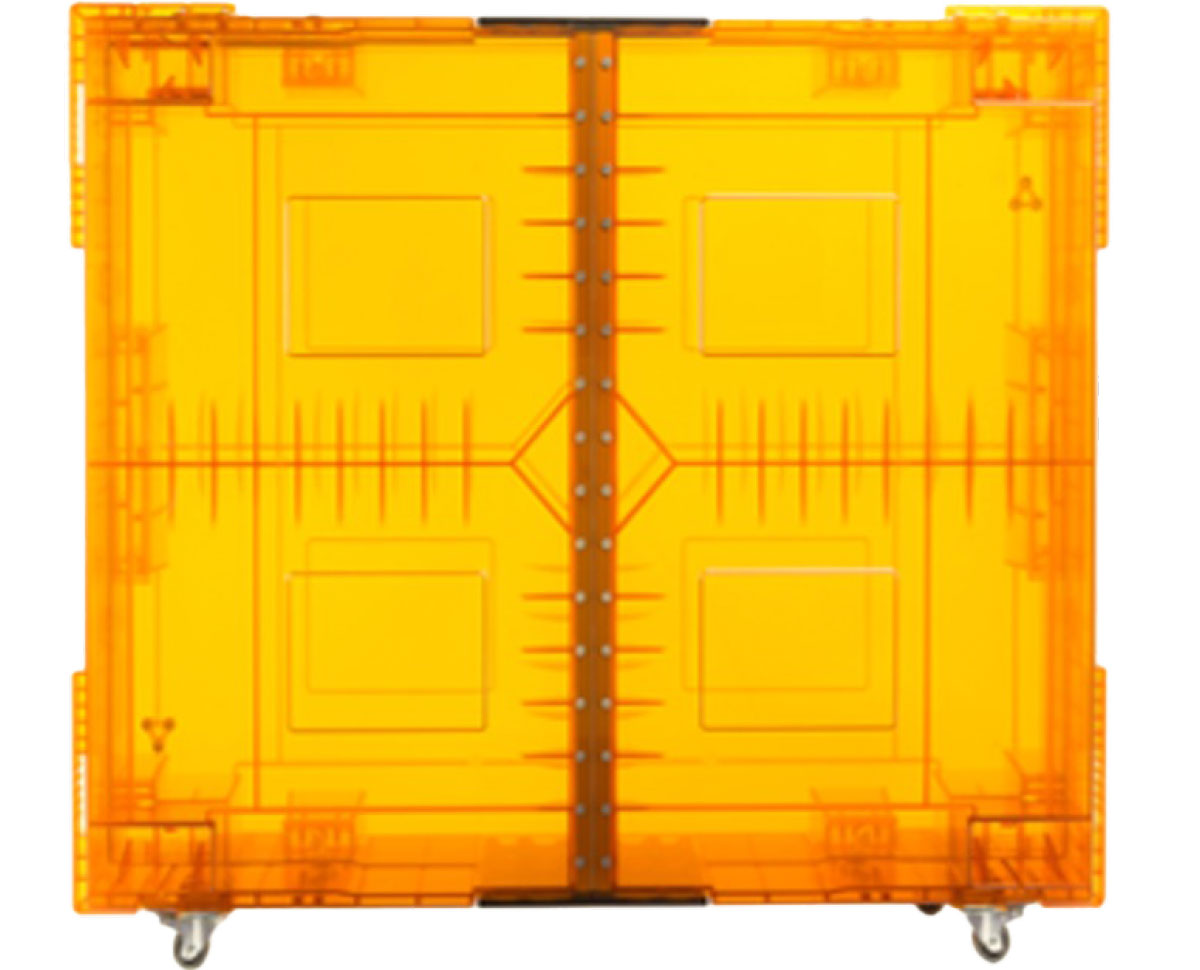

フォトマスク輸送ケースのリサイクル

フォトマスクは極めて精密な製品であり、その輸送には高い品質管理が求められます。当社では、これまで使い捨てが一般的だったプラスチック製の輸送ケースについて、再利用を可能にするプロセスを構築しました。この取り組みは、顧客や関連サプライヤーとの協業によって実現され、一部のサイズ・国で先行導入されています。このプロセスにより、プラスチック廃棄物の削減と新たな資源消費の抑制につながっています。

G6サイズフォトマスクケース

850mm x 1200mm x 10mm

包装資材の見直しによる環境負荷の低減

各事業部で、製品の包装を見直すことで、廃棄物の削減とCO₂排出量の削減に取り組んでいます。輸送中の製品保護および品質の確保を前提としながら、使用資材の最適化を推進しています。

取り組み事例

・メガネレンズ包装におけるプラスチック使用量の削減に向けて、紙素材への切り替えを推進しています。製品の品質基準を維持しながらこの転換を進めることで、顧客の廃棄物削減に寄与するとともに、輸送効率が向上し、輸送から廃棄までのプロセスでCO₂排出量の削減を実現しています。

・Pentax Medicalでは、医療用内視鏡の付属品(処置具)の梱包には、従来100%ポリエチレン製の袋を使用していましたが、バイオマス素材を30%含む袋へと切り替え、プラスチック資源の使用抑制を進めています。

資源の有効活用と環境負荷の低減を両立させる包装資材の見直しを継続して進め、今後も、環境に配慮した素材や技術の導入に積極的に取り組んでいきます。